自然薯栽培事例・Q&A

栽培事例

モニターさんの栽培日記です。

ぜひ、画像またはお名前をクリックしてみてくださいね!

山口県柳井市代表 Mさん

ふと立ち寄った政田自然農園さんで見た自然薯畑。その元気よく育っている姿に「自分にもできるかも!?」と好奇心が湧き、早速、挑戦しました。

しかし、私は畑仕事は全くの素人。しかも馴染みのない自然薯。友人や農園のスタッフさんに相談しながら手探りの自然薯づくりでした。でも、植えてからは手をかけることが少なく、仕事が忙しい私にもピッタリ!

自然薯を掘り出す時は興奮しましたね。妻はむかご採りが楽しみだったようです。子供たちにも贈り、喜んでくれました。

自分で育てて食べる喜びが味わえて、本当にやって良かったです。連作ができるので作った畝は残して、来年も植えてみようと計画中です。

しかし、私は畑仕事は全くの素人。しかも馴染みのない自然薯。友人や農園のスタッフさんに相談しながら手探りの自然薯づくりでした。でも、植えてからは手をかけることが少なく、仕事が忙しい私にもピッタリ!

自然薯を掘り出す時は興奮しましたね。妻はむかご採りが楽しみだったようです。子供たちにも贈り、喜んでくれました。

自分で育てて食べる喜びが味わえて、本当にやって良かったです。連作ができるので作った畝は残して、来年も植えてみようと計画中です。

2007年4月 種芋の植え付け

友人と協力しながら、いよいよスタート。庭の一角に畝を作りました。

初めは、パイプを埋め込む穴の深さの調節が難しかったですが、慣れてくると作業はスムーズに。案内棒の間隔もほぼ均等にできました。

初めは、パイプを埋め込む穴の深さの調節が難しかったですが、慣れてくると作業はスムーズに。案内棒の間隔もほぼ均等にできました。

5月 蔓用の支柱、棚、ネット設置

無事に芽が出るか心配でしたが、10本全て発芽しました。

私の家は海からの風が強いので、棚や支柱が倒れないように頑丈にしました。蔓も順調に伸びてくれました。

私の家は海からの風が強いので、棚や支柱が倒れないように頑丈にしました。蔓も順調に伸びてくれました。

6月 白黒マルチシート被覆

無事に芽が出るか心配でしたが、10本全て発芽しました。私の家は海からの風が強いので、棚や支柱が倒れないように頑丈にしました。蔓も順調に伸びてくれました。

11月 嬉しい副産物、むかご

だんだん日中が暑くなってきましたが、白黒マルチシートのおかげで、雑草がほとんど生えません。水やりも1度やれば当分、大丈夫でした。

他の野菜は小まめに手入れが要りますが、自然薯は本当に楽チン!

でも、台風が来たときは、せっかくの自然薯が倒れるのではと心配で、ずっと窓から眺めていましたよ。

他の野菜は小まめに手入れが要りますが、自然薯は本当に楽チン!

でも、台風が来たときは、せっかくの自然薯が倒れるのではと心配で、ずっと窓から眺めていましたよ。

12月 いよいよ収穫

12月初めには葉も蔓も枯れて、収穫の時期を迎えました。掘って出てきたパイプを持ち上げると、なかなかの重さ。長さは120cmを超えるものもあり、大成功!これには感動しました。普段は全く料理をしない私ですが、この自然薯だけは率先して調理。専用の特製タレで食べるとろろは絶品でした。

山口県熊毛郡代表 Sさん

1年前に定年退職。自由な時間に何か始めてみようかと思っていたとき、友人から誘われたのが、この自然薯栽培でした。自然薯栽培は思ったより手間がかからず、とにかく楽でした。使う道具や植え方を、我流でいろいろ考えてチャレンジするのが面白い!子供さんでも楽しめるから、家族のコミュニケーションにも良いですよ。初心者の私でも立派な自然薯を収穫できる!楽しくて美味しい体験ができ、政田自然農園さんには本当に感謝です。HPも大変参考になるし、今回の反省点も活かして、来年も挑戦してみようかな。

2007年4月 種芋の植え付けの苦労ばなし

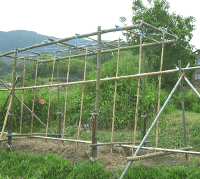

蔓が伸びてきたら巻きつくための支柱作り。

我が家では竹と物干し竿を使い、高さ約1.2m、幅約1mの棚にしてみました。

我が家では竹と物干し竿を使い、高さ約1.2m、幅約1mの棚にしてみました。

蔓の巻きつきの様子 植えつけて10日以降に肥料を撒き、約1ヶ月すると発芽。 時期はバラつきがありましたが、10本全て芽生えてくれました。

6月 白黒マルチシート被覆

今年は猛暑でしたが、シートと、自然薯の生い茂った葉の遮光効果で雑草も生えなくて手間いらず!棚をもう少し低く幅広に作れば、葉が広がって影の効果がもっと上がったかも。

つる棚蔓が支柱いっぱいにまで伸びたので、夏に向けてマルチシートを被覆。

11月 サプライズな副産物

ある日、蔓を見ると小さな芋のような実があちこちに。なんとむかごが出来ていました。早速収穫して、天ぷらやむかごご飯にして頂きました。

自分たちで収穫して、それを食べる。予想外の副産物に、2つの喜びを味わうことができ、大満足でした。

自分たちで収穫して、それを食べる。予想外の副産物に、2つの喜びを味わうことができ、大満足でした。

12月 いよいよ収穫

ツルや葉が完全に枯れたら、いよいよ収穫。まずは2本を試し掘り。お!なかなか立派な大きさ。これは期待できるぞ。ワクワクしながら残り8本も全て収穫。まっすぐ綺麗な自然薯。中には130cmを超える物も。やっぱり本命はすごい!早速、掘り出した芋を調理。とろろにしようとすりおろすと餅のよう!特製のタレを使うと味がまろやかで美味しいですよ。子供たちや親戚にも贈り、喜ばれました。

自然薯Q&A

植え付け前

畝作り

植え付け

植え付け後

皆様から寄せられたQ&A